服務熱線:400-060-3233

服務熱線:400-060-3233手機號碼:18516712219

地 址:上海市普陀區金沙江路1006弄1號5樓E/F室

煤礦沉陷區,被稱為煤炭資源開采后留下的生態“傷疤",不僅破壞土地資源、威脅周邊居民安全,還面臨生態修復難度大、資源浪費嚴重等挑戰。如今,一種名為低場核磁共振的技術正悄然改變這一局面,讓沉陷區治理從“粗放修復"邁向“精準高效"的新時代。

生態傷疤的治理難題

煤礦沉陷區是因地下煤炭被采空后,地表巖層失去支撐而發生沉降、裂隙的區域。這些區域不僅破壞土地資源,影響農業生產和居民安全,更因其復雜的地下結構,使得傳統治理方法常常事倍功半。

當前,注漿加固、固廢資源化利用、碳封存潛力開發已成為沉陷區綜合治理的三大核心方向。然而,治理過程中的效果評價一直是行業痛點——如何精準判斷注漿是否到位?如何評估固廢填充效果?怎樣科學測算碳封存潛力?

地下世界的“CT掃描儀":低場核磁共振技術

低場核磁共振技術,這一原本應用于醫療、石油勘探領域的高科技手段,如今被創新性地引入煤礦沉陷區治理中,成為洞察地下世界的“慧眼"。

注漿加固效果評價:讓“地下加固"看得見

注漿加固是解決沉陷區地表沉降、裂隙發育的關鍵技術,通過向地下巖層裂隙注入漿液,填充空隙、膠結巖體,從而提升巖層穩定性。然而,傳統評價方法存在明顯局限:

鉆孔取樣:破壞巖體結構,取樣點有限,難以反映整體情況

壓水試驗:檢測周期長,數據單一,無法精準評估漿液分布

低場核磁共振技術如何破解難題?

該技術基于巖石孔隙中流體(水、漿液等)的核磁共振信號差異,無需破壞巖體結構,就能快速精準檢測:

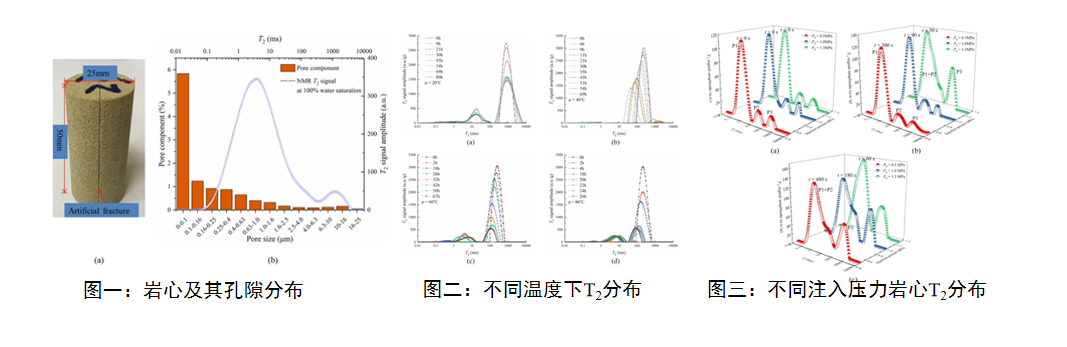

孔隙度變化:精確測量注漿前后巖層孔隙度的改變

孔隙分布特征:識別不同尺寸孔隙的分布情況

漿液填充飽和度:量化漿液在裂隙中的填充效果

通過對比注漿前后的核磁共振T2譜圖,技術人員可以直觀判斷漿液是否有效填充裂隙、膠結是否密實,精準識別未注漿到位的“盲區",為注漿方案優化提供科學依據,從根本上避免因注漿不達標導致的二次沉降風險。

低場核磁共振技術的核心優勢

相較于傳統檢測方法,低場核磁共振技術在煤礦沉陷區治理中展現出三大突出優勢:

1. 無損檢測:不破壞巖層和填充體結構,避免對治理中的沉陷區造成二次擾動,真正實現“在體檢中治療"。

2. 快速高效:單次檢測僅需數分鐘,可實現現場實時監測,大幅縮短評價周期,提高治理效率。

3. 精準全面:能同步獲取孔隙結構、流體分布等多維度數據,全面反映治理效果,為決策提供可靠的科學依據。

精準治理的新篇章

低場核磁共振技術的引入,不僅解決了注漿加固效果評價的難題,更為固廢資源化利用和碳封存潛力開發提供了全新的監測手段。隨著該技術在沉陷區治理中的深入應用,我們有理由相信,曾經的生態“傷疤"將得到更加精準、高效的“治愈",實現生態環境與資源利用的雙重收益。

煤礦沉陷區治理正迎來從“經驗主導"到“數據驅動"的革命性轉變,低場核磁共振這一創新技術,必將在這場生態修復攻堅戰中發揮越來越重要的作用,為綠水青山重建提供強有力的科技支撐。